Азбука здоровья

Сезон клещей: как защитить себя и что делать в случае укуса

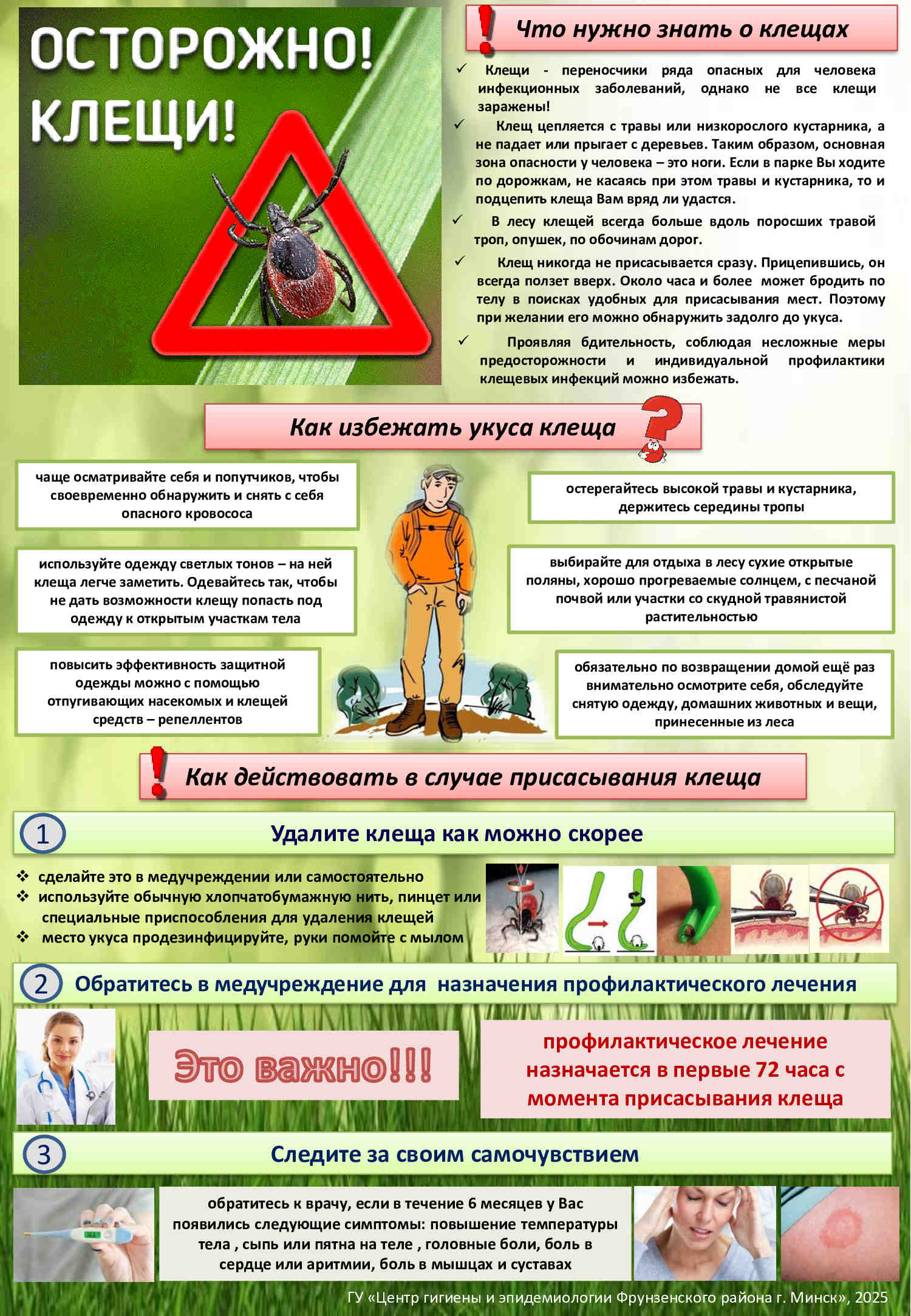

Золотая осень – один из лучших периодов для отдыха на природе. Однако при этом не стоит забывать о существующей опасности нападения иксодовых клещей.

Золотая осень – один из лучших периодов для отдыха на природе. Однако при этом не стоит забывать о существующей опасности нападения иксодовых клещей.

Примерно в конце августа у этих кровососов начинается второй подъем активности, который может продлится до середины октября, в зависимости от того, насколько тёплым будет осенний сезон. Самая комфортная погода для клещей – в меру теплая, облачная или пасмурная, осенью как раз преобладают эти явления. И хотя второй пик активности несколько слабее, чем первый весенний, но от этого клещи не становятся для людей и животных менее опасными.

Среди 9 заболеваний, переносчиками которых являются иксодовые клещи на территории нашей страны, чаще регистрируется болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, реже – клещевой энцефалит и лишь изредка – другие инфекции. Заражение происходит во время присасывания клеща; при раздавливании клеща и заносе инфекции через микротрещины на коже или слизистые оболочки; клещевым энцефалитом можно заболеть при употреблении в пищу сырого некипяченого молока коз, если животное было инфицировано.

Клещевые инфекции достаточно серьезные заболевания, которые при отсутствии правильного и своевременного лечения могут привести к хроническим последствиям и инвалидности, поэтому к укусам клещей нельзя относиться безответственно и не стоит пренебрегать мерами профилактики, которые помогут сохранить здоровье.

Что нужно делать, чтобы обезопасить себя от нападения клещей?

Прежде всего будучи на природе (будь то лес, луг, поле, озеро) проявляйте бдительность, почаще осматривайте себя и попутчиков. Дело в том, что клещ никогда не присасывается сразу, около часа и более может бродить по телу в поисках удобных для присасывания мест. Поэтому при желании его можно обнаружить задолго до укуса и снять! Используйте одежду светлых тонов – на ней клеща будет легче заметить.

Клещ не летает, не прыгает и не падает с деревьев. Это подстерегающий кровосос, который поджидает свою жертву на верхушках трав, ветках кустарников, при этом держится невысоко от земли, там, где выше влажность и больше животных-прокормителей: личинки на высоте 10 – 15 см, взрослые особи – до 50 см, редко поднимаясь выше 1 – 1,5 метра.

Клещ не летает, не прыгает и не падает с деревьев. Это подстерегающий кровосос, который поджидает свою жертву на верхушках трав, ветках кустарников, при этом держится невысоко от земли, там, где выше влажность и больше животных-прокормителей: личинки на высоте 10 – 15 см, взрослые особи – до 50 см, редко поднимаясь выше 1 – 1,5 метра.

Таким образом, у проходящего мимо человека клещ чаще всего оказывается на уровне его ног. Достаточно самого легкого прикосновения, чтобы он мгновенно прицепился к одежде, после чего он всегда ползет вверх. Поэтому осмотры рекомендуется проводить, начиная с ног и затем выше.

Одеваться нужно так, чтобы не дать возможности клещу попасть под одежду к открытым участкам тела. Повысить эффективность защитной одежды можно с помощью репеллентов – средств отпугивающих клещей. Главное придерживаться инструкции.

Во время прогулок держитесь середины тропы – в лесу клещей всегда больше по обочинам дорог, троп и опушек. По возможности остерегайтесь высокой травы и кустарника. Для отдыха выбирайте открытые сухие поляны с песчаной почвой или участки со скудной травянистой растительностью.

Во время прогулок держитесь середины тропы – в лесу клещей всегда больше по обочинам дорог, троп и опушек. По возможности остерегайтесь высокой травы и кустарника. Для отдыха выбирайте открытые сухие поляны с песчаной почвой или участки со скудной травянистой растительностью.

По возвращении домой обязательно ещё раз внимательно осмотрите себя. При прокалывании кожи клещ выделяет специальное обезболивающее вещество, поэтому человек не чувствует момент укуса, и присосавшийся клещ может долго, до 3 – 5 дней, а иногда и вовсе оставаться незамеченным, если не искать его специально.

Так, по статистике, более чем 30% заболевших болезнью Лайма не обнаруживали факта присасывания клеща и тем самым не проводили необходимую медикаментозную профилактику возможных заболеваний.

Так, по статистике, более чем 30% заболевших болезнью Лайма не обнаруживали факта присасывания клеща и тем самым не проводили необходимую медикаментозную профилактику возможных заболеваний.

Важно обследовать снятую одежду, домашних животных и вещи, принесенные из леса, чтобы исключить возможность нападения с них клещей уже в домашних условиях.

Следует позаботиться о безопасности садовых участков – создать условия неблагоприятные для жизнедеятельности клещей. Для этого нужно прежде всего регулярно косить траву – этим мы лишаем клещей их коронного местообитания. Осенью нужно убирать опавшую листву и другой растительный мусор, где клещи находят себе все условия для удачной зимовки и временное пристанище в теплый период года, прячась от жары и прямых солнечных лучей. Проводя такие мероприятия, мы тем самым нарушаем микроклимат в местах обитания клещей, что неблагоприятно сказывается как на самих клещах, так и на их яйцах – они становятся более подвержены иссушению.

Клещи предпочитают тенистые участки, поэтому рекомендуется разреживать кустарник, кроны высоких деревьев, давая возможность проникать лучам солнца. Если к садовому участку примыкает лес, то желательно расчистить прилегающую территорию от сухостоя, валежника.

Также необходимо следить, чтобы на участке не поселялись грызуны – основные прокормители клещей: тщательно убирать пищевые отходы, не допускать захламления на территории.

Как действовать в случае присасывания клеща?

Риск заболевания клещевыми инфекциями снижается в результате правильно оказанной первой помощи и своевременно начатого профилактического лечения!

Клеща нужно удалить как можно скорее ‒ чем дольше клещ находится в теле, тем выше вероятность заражения.

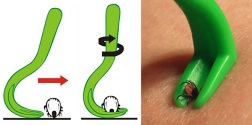

Сделать это можно в медицинском учреждении или самостоятельно, используя обычную хлопчатобумажную нить, пинцет или специальные приспособления для удаления клещей, с помощь которых клеща нужно выкручивать без резких движений, потихоньку подтягивая кверху. Место укуса рекомендуется продезинфицировать, руки помыть с мылом.

Важный момент – после самостоятельного удаления клеща необходимо обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту (педиатру) для назначения экстренной профилактики возможных заболеваний, которую необходимо проводить в первые 72 часа после присасывания клеща. Чем раньше начата медикаментозная профилактика, тем выше её эффективность.

В лабораторию сдавать клеща не нужно, единственное исключение – это противопоказания к назначению медикаментозной профилактики у пострадавшего. По желанию исследование клеща можно провести в некоторых лабораториях на платной основе.

В санитарной службе г. Минска проводится лабораторное исследование клещей на выявление 4-х возбудителей (клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза) по адресу: ул. Плеханова, 18; 2 этаж (в здании государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района»).

В санитарной службе г. Минска проводится лабораторное исследование клещей на выявление 4-х возбудителей (клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза) по адресу: ул. Плеханова, 18; 2 этаж (в здании государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района»).

Если после укуса клеща вы заметили: повышение температуры, головную боль, боли в мышцах, суставах, сердце, увеличение лимфоузлов, сыпь, пятна на теле и другие нежелательные симптомы в течение месяца и более (до 6 месяцев), следует незамедлительно обратиться к врачу. Так же стоит обратиться к врачу при появлении характерной симптоматики даже если укус клеща не был обнаружен, но имели место посещения леса, дачных участков и других природных мест естественного обитания клещей.

Профилактика острых кишечных инфекций на отдыхе

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска»

Профилактика острых кишечных инфекций на отдыхе

г.Минск

2025

Лето – это сезон не только отпусков и каникул, солнечных пляжей, ягод, грибов и фруктов, но и время различных кишечных инфекционных заболеваний. Испорченные овощи и фрукты, несоблюдение правил личной гигиены и не правильное хранение продуктов являются основными факторами риска. В жаркое время прямо пропорционально расцвету зелени размножаются и распространяются различные возбудители кишечных инфекций. Поэтому летом вопрос профилактики таких заболеваний становится особенно актуальным.

Часто, выбираясь на природу ради отдыха, мы даже не подозреваем о том, что из-за своей невнимательности можем нанести вред своему здоровью.

Когда мы употребляем продукты, не задумываясь о том, насколько они свежие, где хранились, едим немытыми руками – мы подвергаем себя серьезной опасности.

Что же такое острые кишечные инфекции?

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Кишечными инфекциями можно заразиться через пищу, воду и контактно-бытовым путем.

Основными симптомами острых кишечных инфекций являются:

Основными симптомами острых кишечных инфекций являются:

-

Рвота (до 3 в сутки и более);

-

Диарея (до 10-15 раз в сутки, часто с примесью слизи);

-

Схваткообразные боли в животе, в подложечной или околопупочной области;

-

Тошнота, слабость, может повысится температура тела до 37 - 38°С4

-

В тяжелых случаях- выраженная интоксикация и обезвоживание.

При первых признаках заболевания нужно немедленно обраться к врачу!

Как обезопасить себя от кишечных инфекций, если отдыхаешь на природе?

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией, следует соблюдать несложные правила:

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией, следует соблюдать несложные правила:

-

необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после туалета, при приготовлении пищи;

-

для отдыха на природе следует приобретать бутилированную или использовать кипяченую воду;

-

также не стоит использовать воду из открытых водоемов для мытья рук, посуды, овощей и фруктов;

-

откажитесь от приобретения продуктов от случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

-

не следует брать с собой скоропортящие продукты, так как их необходимо хранить в определенном температурном режиме (блюда с майонезом, кремом);

не следует брать с собой скоропортящие продукты, так как их необходимо хранить в определенном температурном режиме (блюда с майонезом, кремом); -

подвергайте продукты достаточной термической обработке;

-

купаться можно только в специально отведенных для этого местах, не глотать воду из водоемов;

-

утилизируйте мусор, соблюдая чистоту в месте отдыха, чтобы не допускать контакта с насекомыми и грызунами;

-

не переносите в одной сумке продукты, которые нуждаются в тепловой обработке, и уже готовые к употреблению.

Помните! Строго соблюдая правила хранения, кулинарной обработки продуктов и правила личной гигиены, Вы сможете уберечь себя и своих близких от заболевания острыми кишечными инфекциями!

Подготовила:

врач-эпидемиолог (заведующий) противоэпидемического отделения санитарно-эпидемиологического отдела Недведь Н.В.

Профилактика кори

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска»

Профилактика кори

Минск - 2025

Что такое корь?

Корь – высококонтагиозное вирусное заболевание, которое способно вызывать серьёзные осложнения: от отита и бронхита до более тяжёлых состояний, в том числе со смертельным исходом. Осложнения чаще встречаются у детей младше 5 лет и взрослых с ослабленной иммунной системой.

Корь – высококонтагиозное вирусное заболевание, которое способно вызывать серьёзные осложнения: от отита и бронхита до более тяжёлых состояний, в том числе со смертельным исходом. Осложнения чаще встречаются у детей младше 5 лет и взрослых с ослабленной иммунной системой.

Попадая в организм, инфекция сначала атакует слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а затем распространяется по всему организму. Инкубационный период (отрезок времени от момента заражения до проявления первых симптомов болезни) составляет около 2 недель. Первые признаки заболевания – высокая температура, кашель, насморк и покраснение глаз. Через 3–5 дней появляется характерная сыпь, которая сохраняется в течение 5–7 суток, после чего начинает бледнеть и постепенно исчезает. Если иммунная система справляется с вирусом, симптомы уменьшаются, начинается период восстановления. Если же организм не может эффективно бороться с инфекцией, возможно развитие осложнений.

Источником инфекции является больной человек.

Чаще всего заболевают дети в возрасте от одного до четырех лет и молодые люди 15-29 лет. Только грудные дети в течение первых трех месяцев жизни обладают унаследованным от матери иммунитетом.

Как происходит заражение?

Как происходит заражение?

Путь ее передачи - воздушно-капельный. Капельки слизи и экссудата, выделяющиеся при кашле, чихании, крике, плаче, разговоре и содержащие вирус кори, от больного по воздуху попадают на слизистые оболочки носоглотки и верхних дыхательных путей восприимчивых людей. В отличие от возбудителей коклюша, туберкулеза и других заболеваний вирус кори с потоками воздуха может распространяться на значительные расстояния от больного. Поэтому заражение возможно как при тесном общении, так и при нахождении в соседних с больным помещениях. Вследствие низкой устойчивости вируса во внешней среде заражений корью через загрязненные предметы практически не бывает. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.

Как защититься от кори?

Как защититься от кори?

Вакцинация позволяет значительно снизить риск заражения и развития опасных осложнений. Согласно статистике ВОЗ, активные меры по иммунизации помогли снизить число смертельных исходов кори на 75%. Важная роль иммунизации состоит в том, что она не только защищает вакцинированного человека, но и способствует формированию коллективного иммунитета в обществе. Это значит, что вирус будет встречаться всё реже, снизятся риски для людей, которым прививку нельзя делать по состоянию здоровья. Среди них – новорождённые, беременные женщины, пациенты со сниженным иммунитетом.

Детям первую прививку от кори делают в 12 месяцев, а вторую – в 6 лет. Две дозы вакцины позволяют сформировать устойчивый иммунитет с раннего возраста, предотвратить возможное развитие тяжёлых осложнений заболевания и его распространение в детских коллективах.

Также прививаться рекомендуется взрослым, не переболевшим корью в детстве, не прошедшим ранее вакцинацию или не имеющим точных сведений о полученных прививках. Особенно важно это сделать тем, кто относится к группам повышенного риска: медицинским работникам, преподавателям, работникам торговли.

Нужно ли взрослому населению ревакцинироваться от кори?

Без показаний ревакцинация от кори у взрослых необязательна. Но с учётом того, что иммунитет, сформировавшийся после прививки в детстве, с возрастом ослабевает, рекомендуется время от времени сдавать анализы, чтобы проверить, сохранились ли антитела к кори. Если их недостаточно для защиты от болезни, вакцинацию имеет смысл повторить.

Без показаний ревакцинация от кори у взрослых необязательна. Но с учётом того, что иммунитет, сформировавшийся после прививки в детстве, с возрастом ослабевает, рекомендуется время от времени сдавать анализы, чтобы проверить, сохранились ли антитела к кори. Если их недостаточно для защиты от болезни, вакцинацию имеет смысл повторить.

Помните!

Корь может давать серьезные осложнения. Каждый родитель, ответственный за здоровье своего ребенка, имеет возможность защитить себя и ребенка от опасного инфекционного заболевания.

Автор: Райкова М.В., врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения санитарно-эпидемиологического отдела ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района»

Осторожно! клещи!

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами

Вирусный гепатит – воспалительное заболевание печени, вызывающее целый ряд последствий для здоровья, в том числе цирроз и рак печени.

Вирусный гепатит – воспалительное заболевание печени, вызывающее целый ряд последствий для здоровья, в том числе цирроз и рак печени.

Вирусы гепатита B, C и D (парентеральные) проникают в организм человека через нарушения и повреждения целостности кожных и слизистых покровов. Инфицирование наступает при контакте с зараженной кровью или другими биологическими жидкостями. Источником инфекции является заболевший человек острой, хронической формой гепатита или носитель вируса, у которого клинические проявления заболевания отсутствуют.

Для инфицирования достаточно мельчайшей капли крови, порой даже невидимой невооруженным глазом.

Основными путями передачи парентеральных вирусных гепатитов являются:

- ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ (через кровь): при употреблении инъекционных наркотических веществ, нанесении татуировок, проведении пирсинга, маникюра и педикюра недостаточно обработанным инструментарием, через загрязнённые предметы обихода (бритвы, зубные щётки, мочалки);

- ПОЛОВОЙ: при любых видах незащищенных половых контактов;

- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (от матери к ребенку): во время беременности, в родах.

Самым эффективным методом профилактики заражения вирусным гепатитом В является вакцинация!!! Привиться против вирусного гепатита В можно в лечебном учреждении по месту жительства или работы.

Против вирусного гепатита С и других форм гепатитов вакцины не разработаны. В целях предупреждения этих инфекций соблюдайте общие рекомендации по профилактике.

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г.Минска»

Подготовил: врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения Ерикова О.О.

Минск – 2025

«Туберкулез не болезнь прошлого»

Туберкулез является одной из актуальных социально-медицинских проблем в мире, и в Республике Беларусь в том числе. По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете 1,7 млрд человек инфицированных туберкулезом. Ежегодно в мире регистрируется до 8 млн новых случаев туберкулеза и 3 млн случаев смертей. Социальный портрет больного туберкулезом в настоящее время неоднороден и разнообразен. В современном мире туберкулезом заболевают люди с разным социальным статусом и материальным положением. Существует ряд факторов, способствующих развитию туберкулеза: злоупотребление алкоголем, курение, употребление наркотиков, недостаточное или неполноценное и нерациональное питание, частые переутомления и переохлаждения, хронические заболевания (сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), ВИЧ-инфекция, психические травмы, стойкий стресс, проживание в плохих бытовых условиях. Риск заболеть существует для любого из нас.

Возбудителя туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) выделил 24 марта 1882 года немецкий врач, микробиолог, исследователь туберкулеза Роберт Кох, которую до сих пор называют по имени первооткрывателя «палочкой Коха». Через 100 лет этот день был объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) днем Всемирной борьбы с туберкулезом - «День белой ромашки». Цветок белой ромашки избран эмблемой борьбы с туберкулезом, как символ здоровья и чистого дыхания наших легких.

Возбудитель туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis, чрезвычайно устойчив во внешней среде: переносит холод, высушивание, остаётся «живым» в уличной пыли до двух недель, а на страницах книг – до трёх месяцев, хорошо сохраняется в тёмных сырых помещениях, но погибает при кипячении и не переносит прямых солнечных лучей. Источник инфекции – больной туберкулезом человек, который выделяет Mycobacterium tuberculosis. Риск заражения туберкулезом грозит любому человеку, который дышит одним и тем же воздухом с человеком, имеющим туберкулез легких или бронхов, особенно при длительном бытовом контакте с человеком, выделяющим микобактерии туберкулеза. Коварность туберкулезной инфекции заключается в том, что начало заболевания может проходить под видом общего недомогания, связанного с простудой, острого бронхита, респираторно-вирусной инфекцией, - т.е. вполне обычного часто встречающегося заболевания. Как правило, такой больной и мысли не допускает о возможном туберкулезе.

Заболевание может протекать без симптомов, однако можно выделить наиболее характерные признаки: быстрая утомляемость и появление общей слабости; снижение и/или отсутствие аппетита, потеря веса; повышенная потливость, особенно под утро и в основном верхней части туловища; появление одышки при небольших физических нагрузках; незначительное повышение температуры тела; кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью; боли в груди.

При обнаружении любого из этих признаков необходимо сразу же обратиться к врачу!

С момента заражения до появления признаков туберкулеза, как правило, проходит длительное время. Основные симптомы туберкулеза таковы: длительный кашель (более трех недель) или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью, боли в грудной клетке, потеря аппетита, снижение массы тела, усиленное потоотделение (особенно в ночное время), общее недомогание и слабость, периодическое небольшое повышение температуры тела (37,2 – 37,4 °С).

Туберкулез может поражать различные органы и ткани: глаза, кости, кожу, кишечник, почки и другие органы, но чаще всего возбудитель поражает легкие.

Действенным способом выявить болезнь на ранних стадиях является Рентгенофлюорографическое обследование (далее – РФО), проба Манту или Диаскин-тест (лицам в возрасте до 30 лет), 2-х кратная бактериоскопия мокроты (для лиц с симптомами кашля и с выделением мокроты).

Если Вы больны туберкулезом, то можете заразить окружающих! Обязательно прикрывайте рот при кашле рукой или платком. Соблюдайте правила лечения. Успех лечения больного туберкулезом определяется различными факторами: своевременностью выявления, полноценностью лечения, формой и распространенностью процесса, защитными свойствами организма, условиями жизни и питания больного. Большое значение имеет дисциплинированность больного, его желание вылечиться.

Врач-эпидемиолог ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска Зяблова Галина Николаевна

О мерах профилактики клещевых инфекций

Профилактика глаукомы

Глаукома - одно из тяжелых заболеваний глаз. Оно характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления (ВГД) с последующим снижением зрительных функций. Глаукому нельзя рассматривать как местное заболевание. Глаукома - это «болезнь глаз в больном организме» писал французский ученый Лагранж. В ее возникновении большую роль играют нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции. Чаще всего заболевание развивается у лиц старше 40 лет, страдающих сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертензией, шейным остеохондрозом, заболеванием щитовидной железы, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, при патологическом климаксе. Отмечается также наследственная предрасположенность к глаукоме, причем у близких родственников больного глаукома может развиться и после 35 лет. Эти больные составляют «группу риска» заболевания глаукомой.

Глаукома - одно из тяжелых заболеваний глаз. Оно характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления (ВГД) с последующим снижением зрительных функций. Глаукому нельзя рассматривать как местное заболевание. Глаукома - это «болезнь глаз в больном организме» писал французский ученый Лагранж. В ее возникновении большую роль играют нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, желез внутренней секреции. Чаще всего заболевание развивается у лиц старше 40 лет, страдающих сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертензией, шейным остеохондрозом, заболеванием щитовидной железы, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, при патологическом климаксе. Отмечается также наследственная предрасположенность к глаукоме, причем у близких родственников больного глаукома может развиться и после 35 лет. Эти больные составляют «группу риска» заболевания глаукомой.

Глаукома коварна - она подкрадывается незаметно, может подолгу вести скрытую разрушительную работу, чтобы потом разразиться внезапно, казалось бы, катастрофой. Но, иногда заболевший отмечает слезотечение, чувство полноты в глазах, наличия инородного тела, затуманивания, появления радужных кругов при взгляде на источник света. снижения зрения. При остром приступе глаукомы эти признаки проявляются сильнее: заметно снижается острота зрения, возникает боль в глазу, надбровной дуге, виске, больной глаз краснеет, зрачок расширяется, появляется тошнота, рвота, общая слабость. В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу.

Не леченная, запущенная глаукома ведет к снижению зрения и полной слепоте. Глаз, уже не различающий света, может причинять сильную боль, не смотря на консервативное лечение, и тогда не остается ничего другого, как удалить его.

В соответствии с приказом Минздрава в поликлинике проводятся профилактические осмотры на глаукому лиц старше 40 лет. Профилактические осмотры на глаукому позволяют выявить начальные стадии болезни. Чем раньше выявлено заболевание, тем эффективнее лечение. Полностью излечить это заболевание практически невозможно - оно хроническое. Однако, следует помнить, что лечение всегда длительное и требует безусловного выполнения всех назначений врача для того, чтобы затормозить развитие глаукомы и сохранить трудоспособность и качество жизни.

Некоторые советы по образу жизни, которым необходимо следовать при глаукоме:

-

Вы можете работать столько, сколько позволяет общее состояние Вашего здоровья.

-

При работе или чтении обращайте внимание на то, что свет должен распространяться слева и должен быть достаточно ярким. Каждый час надо делать перерыв на 10-15 минут.

-

Полезна гимнастика для глаз.

-

Внимательно следите за общим состоянием Вашего организма. Обострение заболеваний сердца и легких, сахарный диабет, атеросклероз сосудов головного мозга, болезни печени и почек могут негативно сказаться на состоянии зрения.

-

Очень важен хороший сон в ночное время.

-

Посещение лечащего врача должно быть не реже, чем один раз в 3 месяца.

-

При глаукоме нельзя переутомляться. Физические и нервные перегрузки противопоказаны. Нежелательны ночные дежурства, сверхурочная работа, нельзя работать в горячих цехах, с ядовитыми веществами, в условиях постоянной вибрации.

-

Нельзя долго находиться в наклонном положении.

-

Не носите свитеров с узким горлом, тесные воротники, галстуки, все, что может затруднять кровообращение в области шеи.

-

Курение абсолютно недопустимо.

-

Алкоголь нарушает деятельность всей сосудистой системы организма, что очень вредно при глаукоме.

-

Банные процедуры нежелательны.

-

Нельзя находиться на ярком солнце долгое время без солнцезащитных очков (предпочтительны зеленые светофильтры с ультрафиолетовой защитой).

-

Нельзя заниматься самолечением, наблюдение окулиста обязательно.

-

Нельзя пропускать закапывание капель, регулярность - это самое важное в лечении глаукомы.

Вирусные диареи

Вирусные диареи – инфекционные заболевания, вызываемые вирусами и характеризующиеся поражением желудочно-кишечного тракта.

Возбудители вирусных диарей (ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы, аденовирусы) хорошо переносят низкие температуры, долго сохраненяются на руках, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде.

Сезон заболеваемости вирусными диареями осенне-зимне-весенний.

Заболеть вирусной диареей можно в любом возрасте, чаще болеют дети от шести месяцев до 6 лет.

Основной механизм передачи вирусов - фекально-оральный, реализуемый водным, пищевым и контактно-бытовым путями передачи.

Источники инфекции: больные или вирусоносители.

От заболевших и носителей вирусы с фекалиями выделяются во внешнюю среду в больших количествах (миллионы вирусных частиц), а для заражения достаточно единиц или десятков вирусных частиц.

В организм человека вирусы проникают через рот, активно размножаются в желудочно-кишечном тракте.

Вирусные диареи - болезнь «грязных рук» - легко передаются от одного человека к другому при контакте, через предметы быта. Заражению вирусными диареями способствует несоблюдение больными и носителями правил личной гигиены.

После попадания вирусов в организм наступает бессимптомный инкубационный период, продолжающийся, от нескольких часов до семи дней.

После попадания вирусов в организм наступает бессимптомный инкубационный период, продолжающийся, от нескольких часов до семи дней.

В кишечнике вирусы активно размножаются, повреждают клетки кишечника, вызывая рвоту и диарею.

Рвота характерна для начала заболевания, продолжается 1–2 дня, может быть от 1-2 до 10 раз в сутки.

В начале болезни отмечаться кратковременное повышение температуры, озноб, ломота в теле, боли в мышцах, головокружение, головная боль. Позже присоединяется жидкий стул от 2-3 до 20 раз в день. Основная опасность болезни связана с обезвоживанием организма из-за сильной диареи.

После выздоровления возможно длительное бессимптомное выделение вирусов (3-4 недели). Из-за выраженной изменчивости вирусов стойкий иммунитет не формируется.

Чтобы уберечься от заболеваний вирусными диареями нужно соблюдать следующие правила:

• Часто мойте руки. Тщательно мойте руки перед едой, перед приготовлением пищи, после посещения туалета, после контакта с животными, после контакта с деньгами.

• Часто мойте руки. Тщательно мойте руки перед едой, перед приготовлением пищи, после посещения туалета, после контакта с животными, после контакта с деньгами.

• Следите за чистотой рук детей, учите их правилам мытья рук. Мойте руки ребенку после игр и прогулок.

• Содержите в чистоте все кухонные поверхности и принадлежности.

• Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике в пределах допустимых сроков хранения.

• Храните сырые продукты отдельно от приготовленных.

• Пользуйтесь разделочным инвентарем (ножами, разделочными досками) отдельно для сырых и готовых продуктов.

• При приготовлении пищи обеспечьте достаточную термическую обработку блюд. Ешьте пищу сразу после приготовления. При разогревании ранее приготовленных блюд доводите их до температуры 100ºС.

• Соблюдайте правила приготовления детских молочных смесей, указанные на упаковках.

• Кипятите молоко и воду для детей раннего возраста.

• Тщательно мойте фрукты, овощи, ягоды водопроводной водой, после чего – ошпаривайте.

• Поддерживайте чистоту в помещениях общего пользования в своей квартире (туалеты, ванные, кухни).

• Готовьте пищу и ухаживайте за детьми только в чистой одежде.

• Отправляя ребенка в детский сад, школу одевайте его в чистую одежду. Все игрушки должны остаться дома. Не давайте ребенку с собой печенье, конфеты и другие продукты.

• Обращайтесь к врачу при появлении первых признаков заболевания (боли в животе, жидкий стул, рвота, высокая температура). До прихода врача изолируйте больного. Закрепите за больным отдельную посуду, предметы ухода, игрушки и средства личной гигиены; проведите дезинфекцию мест общего пользования.

Соблюдение всех этих правил предохранит вас и ваших близких от заболеваний вирусными диареями.

Автор: Борисенок Е.Л. – врач-эпидемиолог

государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии

Фрунзенского района г.Минска»

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)